(Cerita Rakyat Daerah Banten)

Alkisah, dahulu di daerah Alaswangi hidup seorang tokoh bernama Ki Sajir. Dia merupakan seorang sakti mandraguna yang memiliki kekuatan luar biasa. Oleh karenanya, bila warga Alaswangi sedang ada masalah, dia akan diminta bantuan guna menyelesaikannya. Salah satunya adalah ketika beberapa kampung di Alaswangi, yaitu: Cimedang, Kupluk, Nanggorak, dan Cisaat mengalami kekeringan berkepanjangan Ki Sajir diminta untuk mengatasinya.

Adapun jalan keluar yang direncanakan oleh Ki Sajir ialah dengan membuat sebuah sungai yang berhulu di daerah Pasar Menes menuju Kampung Cisaat. Namun, dia meminta sebuah syarat sebelum mengerjakannya yaitu seekor kerbau bule (berwarna putih) jantan.

Setelah disanggupi, keesokan harinya Ki Sajir mulai membuat cekungan membentuk aliran sungai di sebuah mata air dekat Pasar Menes. Dia tidak bekerja seorang diri, melainkan dibantu oleh sahabat karibnya yang bernama Ki Suwuk. Mereka berdua adalah orang sakti sehingga dalam waktu sangat singkat terbentuklah sebuah sungai hingga ke Desa Cisaat.

Masyarakat Alaswangi pun bergembira karena areal persawahan mereka mulai tergenang lagi. Saking gembiranya mereka lupa memenuhi janji untuk memberikan Ki Sajir seekor kerbau bule jantan. Bahkan, ketika ditagih salah seorang tokoh masyarakat setempat malah mengoloknya. Dia mengatakan bahwa Ki Sajir hanya seorang tua renta yang sudah bau tanah. Tidak ada gunanya meminta kerbau dan lebih baik bila pekerjaan membuat sungai dijadikan amal ibadah sebagai bekal kehidupan di alam baka.

Ucapan tadi tentu saja membuat Ki Sajir marah. Dia tidak menyangka kalau warga Alaswangi akan mengingkari janji mereka. Namun karena kalah jumlah, dia tidak dapat berbuat apa-apa selain balik badan dan menggerutu sampai ke rumah.

Tidak berapa lama kemudian Ki Sajir meninggal dunia. Dia dimakamkan tidak jauh dari sungai yang telah dibuatnya. Selang beberapa minggu setelah kematian Ki Sajir muncul kejadian aneh di sekitar sungai. Ada seekor kerbau bule jantan merusak tepian sungai yang dibuat Ki Sajir. Oleh warga hal itu dianggap wajar karena kadangkala kerbau memang melakukannya ketika sedang mandi.

Namun, karena perusakan terjadi berulang kali aliran air pun akhirnya berubah. Air yang tadinya mengalir hingga ke Cisaat berubah arah menuju Sungai Cigondang. Akibatnya, persawahan warga Alaswangi mengering kembali. Mereka tidak mampu memperbaiki arah sungai karena alirannya sangatlah deras.

Mengetahui bahwa si perusak adalah kerbau bule berjenis kelamin jantan, mereka akhirnya sadar kalau ini adalah akibat telah mengingkari janji pada Ki Sajir. Sebagian warga lantas berinisiatif mendatangi makam Ki Sajir guna mendoakan sekaligus meminta maaf atas kelalaian mereka. Selain itu, untuk menghormati Ki Sajir, sungai buatannya diberi nama sebagai Sungai Cisajir.

Upaya “membujuk” Ki Sajir dengan mendoakan, meminta maaf, serta memberi nama sungai rupanya sia-sia belaka. Sungai Cisajir sudah tidak dapat dibelokkan kembali ke arah Desa Cisaat. Lahan persawahan tetap kering dan tidak ditanami apa pun. Orang-orang mulai kelaparan karena persediaan beras semakin menipis.

Di antara warga yang kelaparan ada seorang bernama Nyi Karni, janda bahenol beranak dua yang bekerja sebagai buruh tani. Sejak persawahan mengering dia kehilangan pekerjaan. Sebagai gantinya, dia mencari umbi-umbian yang masih tersisa dan belum diambil orang. Selain itu, juga mencari ikan-ikan dan keong-keong yang terperangkap di aliran bekas sungai yang dibuat Ki Sajir di daerah Alaswangi.

Suatu hari saat Nyi Karni pergi mencari makanan untuk kebutuhan keluarga, anak-anaknya merasa cemas. Sebab, biasanya dia akan pulang sebelum ashar. Namun, ditunggu hingga menjelang magrib Nyi Karni tidak juga pulang. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk mencarinya disekitar pematang sawah.

Setelah mencari agak lama akhirnya mereka bertemu Nyi Karni yang sedang membersihkan keong-keong emas hasil tangkapannya. Mereka mengajaknya pulang. Sampai di rumah, Nyi Karni lalu merebus dan memakan keong emas hasil tangkapannya. Keong emas itu merupakan makanan terakhir yang mereka makan. Hari-hari setelahnya tidak ada lagi bahan makanan yang dapat mereka bawa pulang.

Putus asa dengan kondisi hidup yang semakin sengsara, Nyi Karni lalu mengajak kedua anaknya untuk memasrahkan diri pada sebuah batu besar di tepi sungai. Sampai di atas batu, Nyi Karni meratap agar penunggu batu itu menelan mereka karena sudah tidak tahan lagi menjalani hidup. Aneh bin ajaib, ratapan itu didengar oleh makhluk halus penunggu batu. Tidak lama setelahnya, anak-beranak itu hilang begitu saja seakan ditelan batu.

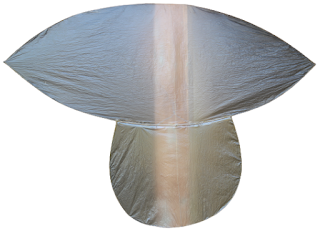

Oleh masyarakat setempat, hilangnya Nyi Karni dan anak-anaknya di dekat batu besar dianggap sebagai kejadian luar biasa. Mereka lalu memberi nama batu itu sebagai Batu Kacakup dan dipercaya sebagai sarang makhluk halus. Dia dianggap sangat angker dan siapa saja yang hendak melewatinya harus meminta izin terlebih dahulu.

Keangkerannya terus berlangsung hingga suatu hari batu tersambar petir dan terbelah menjadi tujuh bagian. Kini, batu itu sudah dianggap sebagai batu biasa alias tidak terlalu menyeramkan. Letaknya berada di Sungai Cicadas menuju Kampung Cisaat, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang.

Diceritakan kembali oleh Gufron

Alkisah, dahulu di daerah Alaswangi hidup seorang tokoh bernama Ki Sajir. Dia merupakan seorang sakti mandraguna yang memiliki kekuatan luar biasa. Oleh karenanya, bila warga Alaswangi sedang ada masalah, dia akan diminta bantuan guna menyelesaikannya. Salah satunya adalah ketika beberapa kampung di Alaswangi, yaitu: Cimedang, Kupluk, Nanggorak, dan Cisaat mengalami kekeringan berkepanjangan Ki Sajir diminta untuk mengatasinya.

Adapun jalan keluar yang direncanakan oleh Ki Sajir ialah dengan membuat sebuah sungai yang berhulu di daerah Pasar Menes menuju Kampung Cisaat. Namun, dia meminta sebuah syarat sebelum mengerjakannya yaitu seekor kerbau bule (berwarna putih) jantan.

Setelah disanggupi, keesokan harinya Ki Sajir mulai membuat cekungan membentuk aliran sungai di sebuah mata air dekat Pasar Menes. Dia tidak bekerja seorang diri, melainkan dibantu oleh sahabat karibnya yang bernama Ki Suwuk. Mereka berdua adalah orang sakti sehingga dalam waktu sangat singkat terbentuklah sebuah sungai hingga ke Desa Cisaat.

Masyarakat Alaswangi pun bergembira karena areal persawahan mereka mulai tergenang lagi. Saking gembiranya mereka lupa memenuhi janji untuk memberikan Ki Sajir seekor kerbau bule jantan. Bahkan, ketika ditagih salah seorang tokoh masyarakat setempat malah mengoloknya. Dia mengatakan bahwa Ki Sajir hanya seorang tua renta yang sudah bau tanah. Tidak ada gunanya meminta kerbau dan lebih baik bila pekerjaan membuat sungai dijadikan amal ibadah sebagai bekal kehidupan di alam baka.

Ucapan tadi tentu saja membuat Ki Sajir marah. Dia tidak menyangka kalau warga Alaswangi akan mengingkari janji mereka. Namun karena kalah jumlah, dia tidak dapat berbuat apa-apa selain balik badan dan menggerutu sampai ke rumah.

Tidak berapa lama kemudian Ki Sajir meninggal dunia. Dia dimakamkan tidak jauh dari sungai yang telah dibuatnya. Selang beberapa minggu setelah kematian Ki Sajir muncul kejadian aneh di sekitar sungai. Ada seekor kerbau bule jantan merusak tepian sungai yang dibuat Ki Sajir. Oleh warga hal itu dianggap wajar karena kadangkala kerbau memang melakukannya ketika sedang mandi.

Namun, karena perusakan terjadi berulang kali aliran air pun akhirnya berubah. Air yang tadinya mengalir hingga ke Cisaat berubah arah menuju Sungai Cigondang. Akibatnya, persawahan warga Alaswangi mengering kembali. Mereka tidak mampu memperbaiki arah sungai karena alirannya sangatlah deras.

Mengetahui bahwa si perusak adalah kerbau bule berjenis kelamin jantan, mereka akhirnya sadar kalau ini adalah akibat telah mengingkari janji pada Ki Sajir. Sebagian warga lantas berinisiatif mendatangi makam Ki Sajir guna mendoakan sekaligus meminta maaf atas kelalaian mereka. Selain itu, untuk menghormati Ki Sajir, sungai buatannya diberi nama sebagai Sungai Cisajir.

Upaya “membujuk” Ki Sajir dengan mendoakan, meminta maaf, serta memberi nama sungai rupanya sia-sia belaka. Sungai Cisajir sudah tidak dapat dibelokkan kembali ke arah Desa Cisaat. Lahan persawahan tetap kering dan tidak ditanami apa pun. Orang-orang mulai kelaparan karena persediaan beras semakin menipis.

Di antara warga yang kelaparan ada seorang bernama Nyi Karni, janda bahenol beranak dua yang bekerja sebagai buruh tani. Sejak persawahan mengering dia kehilangan pekerjaan. Sebagai gantinya, dia mencari umbi-umbian yang masih tersisa dan belum diambil orang. Selain itu, juga mencari ikan-ikan dan keong-keong yang terperangkap di aliran bekas sungai yang dibuat Ki Sajir di daerah Alaswangi.

Suatu hari saat Nyi Karni pergi mencari makanan untuk kebutuhan keluarga, anak-anaknya merasa cemas. Sebab, biasanya dia akan pulang sebelum ashar. Namun, ditunggu hingga menjelang magrib Nyi Karni tidak juga pulang. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk mencarinya disekitar pematang sawah.

Setelah mencari agak lama akhirnya mereka bertemu Nyi Karni yang sedang membersihkan keong-keong emas hasil tangkapannya. Mereka mengajaknya pulang. Sampai di rumah, Nyi Karni lalu merebus dan memakan keong emas hasil tangkapannya. Keong emas itu merupakan makanan terakhir yang mereka makan. Hari-hari setelahnya tidak ada lagi bahan makanan yang dapat mereka bawa pulang.

Putus asa dengan kondisi hidup yang semakin sengsara, Nyi Karni lalu mengajak kedua anaknya untuk memasrahkan diri pada sebuah batu besar di tepi sungai. Sampai di atas batu, Nyi Karni meratap agar penunggu batu itu menelan mereka karena sudah tidak tahan lagi menjalani hidup. Aneh bin ajaib, ratapan itu didengar oleh makhluk halus penunggu batu. Tidak lama setelahnya, anak-beranak itu hilang begitu saja seakan ditelan batu.

Oleh masyarakat setempat, hilangnya Nyi Karni dan anak-anaknya di dekat batu besar dianggap sebagai kejadian luar biasa. Mereka lalu memberi nama batu itu sebagai Batu Kacakup dan dipercaya sebagai sarang makhluk halus. Dia dianggap sangat angker dan siapa saja yang hendak melewatinya harus meminta izin terlebih dahulu.

Keangkerannya terus berlangsung hingga suatu hari batu tersambar petir dan terbelah menjadi tujuh bagian. Kini, batu itu sudah dianggap sebagai batu biasa alias tidak terlalu menyeramkan. Letaknya berada di Sungai Cicadas menuju Kampung Cisaat, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang.

Diceritakan kembali oleh Gufron